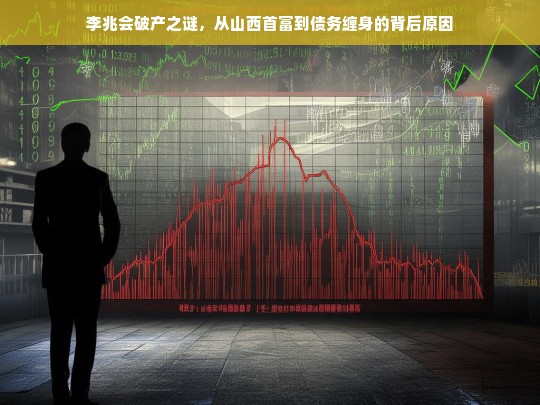

李兆会,这个名字曾经是中国商界的传奇,作为山西海鑫集团的接班人,他在2003年父亲李海仓意外去世后,年仅22岁便接手了这家庞大的钢铁企业,仅仅十多年后,李兆会却从山西首富的神坛跌落,最终因债务问题被列入失信被执行人名单,甚至一度“失踪”,李兆会的破产不仅是个人的失败,更是中国民营企业转型困境的一个缩影,本文将从多个角度分析李兆会破产的原因,探讨其背后的深层次问题。

一、接班时的困境:年轻与经验的不足

李兆会接手海鑫集团时,年仅22岁,刚从澳大利亚留学归来,尽管他拥有海外学习的背景,但缺乏实际的企业管理经验,海鑫集团是一家以钢铁为主业的传统企业,而钢铁行业对技术、资金和市场的要求极高,李兆会在接班初期,虽然表现出一定的魄力,但在复杂的市场环境中,他的年轻和经验不足逐渐显现出来。

钢铁行业是一个周期性极强的行业,受宏观经济波动的影响较大,2008年全球金融危机爆发后,钢铁行业遭受重创,市场需求大幅下降,价格暴跌,李兆会未能及时调整企业战略,导致海鑫集团在行业低谷中陷入困境,李兆会将大量精力投入到资本市场,试图通过金融投资来弥补主业亏损,但这一策略并未奏效,反而加剧了企业的资金链压力。

二、资本运作的失败:从实业到金融的转型失误

李兆会在接手海鑫集团后,逐渐将注意力从钢铁主业转向资本市场,他通过一系列资本运作,试图将海鑫集团从传统的钢铁企业转型为多元化的投资集团,这一转型并未取得成功,反而成为他破产的重要原因之一。

李兆会最著名的资本运作案例是2007年对民生银行的股权投资,他通过海鑫集团旗下的公司,斥资数十亿元收购了民生银行的大量股份,成为该行的主要股东之一,随着金融市场的波动,民生银行的股价并未如预期般上涨,反而在金融危机后大幅下跌,李兆会的投资不仅未能带来预期的回报,反而导致海鑫集团的资金链更加紧张。

李兆会还涉足了房地产、能源等多个领域,但这些投资大多未能产生预期的收益,由于缺乏对这些行业的深入了解,李兆会的资本运作显得过于激进和盲目,最终导致企业陷入债务危机。

三、家族企业的管理问题:内部矛盾与决策失误

海鑫集团作为一家典型的家族企业,内部管理问题也是导致其破产的重要原因之一,李兆会在接班后,虽然试图引入现代化的企业管理模式,但由于家族内部的权力斗争和利益分配问题,企业的管理效率并未得到有效提升。

李兆会的叔叔李天虎曾是海鑫集团的重要管理者,但在李兆会接班后,两人之间的矛盾逐渐激化,李天虎最终离开了海鑫集团,带走了部分核心管理团队,导致企业的管理能力大幅下降,李兆会在企业决策中过于依赖个人判断,缺乏科学的决策机制,导致企业在关键时刻屡屡失误。

四、外部环境的冲击:宏观经济与行业周期的双重压力

除了内部管理问题,外部环境的冲击也是李兆会破产的重要原因,2008年全球金融危机爆发后,全球经济陷入衰退,钢铁行业作为周期性行业,受到了严重冲击,市场需求大幅下降,钢铁价格暴跌,海鑫集团的盈利能力急剧下降。

中国钢铁行业还面临着产能过剩的问题,随着国内钢铁产能的迅速扩张,市场竞争日益激烈,钢铁企业的利润空间被大幅压缩,海鑫集团作为一家传统的钢铁企业,未能及时进行技术升级和产业转型,导致其在市场竞争中逐渐失去优势。

五、债务危机的爆发:从首富到“老赖”

随着海鑫集团的经营状况恶化,李兆会的个人财务状况也迅速恶化,由于海鑫集团的债务问题,李兆会多次被债权人起诉,最终被列入失信被执行人名单,2017年,上海市第一中级人民法院发布悬赏公告,寻找李兆会的下落,悬赏金额高达2162万元,这一事件引发了广泛关注,李兆会也从昔日的山西首富变成了“老赖”。

李兆会的破产不仅是个人的失败,更是中国民营企业转型困境的一个缩影,在快速变化的市场环境中,传统的家族企业如何实现现代化转型,如何应对宏观经济和行业周期的波动,如何平衡实业与资本运作的关系,都是值得深思的问题。

李兆会的破产是一个复杂的过程,既有个人决策失误的原因,也有外部环境冲击的影响,作为中国民营企业转型的一个典型案例,李兆会的经历提醒我们,企业在追求快速发展的同时,必须注重风险控制和管理能力的提升,只有在稳健的基础上,才能实现可持续发展,避免重蹈李兆会的覆辙。