在当代中国,城市化进程如火如荼,城市与乡村的界限逐渐模糊,许多地方正在经历一场深刻的“江化”现象,所谓“江化”,并非指地理意义上的江河变迁,而是指一种文化、经济和社会结构的转变,即从传统的乡村文化向现代化城市文化的过渡,这一现象不仅改变了人们的生活方式,也深刻影响了社会的文化认同与身份建构,为什么会出现“江化”?这一现象背后又隐藏着怎样的社会逻辑与文化动因?

一、经济驱动:城市化与现代化的必然选择

“江化”现象的首要驱动力是经济,改革开放以来,中国经济飞速发展,城市化成为推动经济增长的重要引擎,城市以其丰富的就业机会、完善的基础设施和优质的教育医疗资源,吸引了大量农村人口涌入,这种人口流动不仅改变了城市的面貌,也深刻影响了乡村的社会结构。

以长三角地区为例,上海、南京、杭州等大城市的辐射效应使得周边地区迅速“江化”,这些城市通过产业转移、技术扩散和资本流动,带动了周边中小城市和乡村的经济发展,乡村不再是封闭的农业社会,而是逐渐融入城市经济体系,成为城市产业链的一部分,这种经济上的融合,使得乡村文化逐渐向城市文化靠拢,形成了“江化”现象。

二、文化变迁:从乡土到都市的文化转型

“江化”不仅仅是经济上的转变,更是一种文化上的转型,传统的乡村文化以农耕为基础,注重家族、宗族和邻里关系,强调集体主义和乡土情结,而城市文化则以个人主义、竞争和效率为核心,注重个体的独立性和自由选择。

在“江化”过程中,乡村文化逐渐被城市文化所取代,年轻一代更倾向于接受城市的生活方式,追求时尚、消费和娱乐,传统的乡土文化,如庙会、祭祀、民间艺术等,逐渐被边缘化,这种文化上的变迁,使得乡村社会失去了原有的文化根基,逐渐向城市文化靠拢。

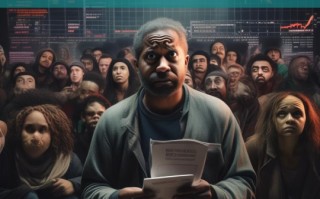

这种文化转型并非一帆风顺,许多人在“江化”过程中感到迷茫和失落,他们既无法完全融入城市文化,又无法回到传统的乡村生活,这种文化上的断裂,使得“江化”现象成为一场深刻的文化冲突与身份危机。

三、社会结构:从熟人社会到陌生人社会

“江化”现象还带来了社会结构的深刻变化,传统的乡村社会是一个熟人社会,人与人之间的关系建立在血缘、地缘和宗族基础上,社会秩序依赖于道德和习俗的约束,而城市社会则是一个陌生人社会,人与人之间的关系更多地依赖于法律和契约,社会秩序依赖于制度和规则。

在“江化”过程中,乡村社会逐渐从熟人社会向陌生人社会转变,随着人口流动的加剧,乡村社会的封闭性被打破,传统的血缘和地缘关系逐渐弱化,人们更多地依赖于法律和制度来维持社会秩序,而不是传统的道德和习俗。

这种社会结构的转变,使得乡村社会失去了原有的稳定性和凝聚力,许多人在“江化”过程中感到孤独和无助,他们失去了原有的社会支持网络,不得不独自面对城市生活的挑战。

四、身份认同:从农民到市民的身份转变

“江化”现象还带来了身份认同的深刻变化,传统的乡村社会,人们的身份认同主要建立在农民身份上,他们以土地为生,以农业为业,而城市社会,人们的身份认同则更多地建立在职业和社会地位上,他们以工作为生,以职业为业。

在“江化”过程中,许多农民失去了土地,不得不进入城市寻找工作,他们的身份从农民转变为市民,但这种身份转变并非一蹴而就,许多人在城市中从事低技能、低收入的工作,无法真正融入城市社会,他们的身份认同处于一种模糊和矛盾的状态,既无法回到农民身份,又无法完全接受市民身份。

这种身份认同的危机,使得“江化”现象成为一场深刻的社会变革,许多人在“江化”过程中感到迷茫和失落,他们既无法完全融入城市社会,又无法回到传统的乡村生活。

五、未来展望:如何在“江化”中找到平衡

“江化”现象是当代中国城市化进程中的一个重要现象,它既带来了经济上的繁荣,也带来了文化上的冲突和社会上的变革,如何在“江化”中找到平衡,既保持城市化的动力,又保留乡村文化的根基,是未来中国社会面临的一个重要课题。

政府应加强对乡村文化的保护与传承,避免乡村文化在“江化”过程中完全消失,社会应加强对“江化”过程中身份认同危机的关注,帮助人们更好地适应城市生活,个人应在“江化”过程中保持对自身文化身份的认同,既接受城市文化的优点,又保留乡村文化的根基。

“江化”现象是当代中国城市化进程中的一个重要现象,它既带来了机遇,也带来了挑战,只有通过全社会的共同努力,才能在“江化”中找到平衡,实现城乡文化的和谐共生。

这篇文章从经济、文化、社会结构和身份认同四个角度,深入探讨了“江化”现象的成因及其影响,并提出了未来应对这一现象的建议。